児童思春期精神科

児童思春期精神科の特色

当科外来では、幼児期から思春期にかけて発症する精神疾患全般、発達障害および関連する諸症状、児童虐待の影響による精神的問題などについての診療を行っています。対象とする症状は、抑うつ、不安、緊張、苛々、情緒不安定、強迫観念・行為、幻覚、不眠、食欲不振、粗暴行為、自傷行為、心理的問題が関係する身体症状、不登校、チックあるいは抜毛など多岐にわたります。

また、コミュニケーションの問題、こだわり、多動といった幼児期以降の発達傾向に関する相談も受け付けています。

こころの診療病棟(40床)では主に小中学生のお子さんの入院治療を行っています。重度のやせにより生命危機状態にある摂食障害の方や、顕著な精神症状のために家庭や施設での生活が困難な方が主な対象となります。

診療内容

6名の常勤医師と2名の精神科専門研修医が入院治療と外来治療を担当します。外来治療においては、必要に応じて心理療法や心理検査を担当する心理士、作業療法を行う作業療法士、精神保健福祉相談や地域との連携を行うソーシャルワーカーなどと連携をとり治療を行います。

入院治療においては、こころの診療病棟看護師、横浜南支援学校小学部・中学部の教員などとも連携を図りチーム医療を行っています。また、医療機関、児童相談所、市区町村、教育機関、福祉機関などとも連携を図り、地域のメンタルヘルスの向上にも取り組んでいます。

主な取り扱い疾患

神経症(不安障害、強迫性障害、適応障害、解離性障害、身体表現性障害など)、摂食障害、発達障害(知的障害、自閉症など)、多動性障害、情緒障害、素行障害、チック、統合失調症、気分障害(うつ病、そううつ病)、身体疾患にともなう精神障害、他

当科を受診される予定の保護者の皆さまへ

当科は完全紹介予約制を取っております。受診を希望される場合は、小児科医や精神科医などかかりつけの医師からの紹介状をお願いしています。

かかりつけ医からの紹介状を当院にお送りいただいた後に具体的な予約の日時について院内の担当部署から封書でご連絡を差し上げます。保護者用問診票、10歳以上のお子様の場合は患者用問診票が同封されますのでご記入の上ご来院ください。

初回の診察は担当の精神科医が約1時間お子様、保護者の方のお話を伺います。初診には当科で研修中の医師や心理士の同席をお願いする場合がございますが、同席をお断りいただくことも可能です。初診時もしくはそれから数度の外来で診断をし、精神科的治療の必要性がある場合には、お子様と保護者の方と相談させていただきながら治療方針を決めます。薬物療法をお勧めする場合もありますが、この場合もお子様および保護者の方と相談させていただいた上で決定します。

また福祉機関や教育機関との連携や情報交換を行う必要がある場合も相談させていただきます。精神科に訪れるお子様の中には身体疾患によって精神的な変調をきたしている場合が時にみられますので、必要に応じて血液検査、レントゲン写真、頭部CTやMRI、脳波検査など身体的検査や診察を行ったり一般科医師との連携を検討することもございます。また特定の疾患や症例について、臨床薬治験への参加や研究(学会・論文での報告)へのご協力をお願いすることもあります。

なお、初診対象年齢は15歳(中学3年生)までです。初診以降、継続診療の後18歳を迎えた場合は原則的に成人対象の精神科へご紹介させていただきます。

当科を受診される予定のお子様へ

最近「なんだかつらいな」「前とはちょっと違ってこころの調子が悪いな」と感じていることはありませんか?

- 最近、眠れない

- 眠れなくて朝までおきている

- 緊張して学校に行きにくい

- 学校に行く前になるとおなかが痛くなったり、頭が痛くなったりする

- 疲れやすくて学校でがんばる気力がわかない

- 何だかいらいらして家族にあたってしまう

- 汚れが気になって何度も手をあらってしまう

- 何だか悲しくなったり、泣いてしまうことが多くなった

- いつもと比べて食事がたべられなくなった。おいしくない

- 太るのがこわくて食べられない

- 何だか死にたい気分になった

- 自分を傷つけてしまう

- 最近、自分のまわりの世界がかわってしまった気がする

- 頭の中で声が聞こえる

- みんなに意地悪されている感じがしてつらい など

心の中の大変なことや苦しいことをそのままにせず、しっかり休んで治療を受けることで、もとの元気な状態に戻ることも多いです。

元気な状態になれば、今まで悩んでいた学校生活や友人関係、家族関係もうまくいくかもしれませんし、どのように解決したらいいかが分かるようになるかもしれません。

子ども専門の精神科の医師があなたのお話を聞いて、どうすれば良いか一緒に考えますので、ぜひ病院に来てお話してみてください。

もし、お話ししたくない時にはむりにお話を聞くことはありませんので、安心してください。

精神保健福祉相談のご案内

こころの診療病棟入院中および児童思春期精神科外来通院中の患者さんやご家族等を対象に、療養生活や治療の中で生じる様々な社会・生活上の困りごとについてソーシャルワーカーが社会福祉の立場から相談に応じています。

相談内容

受診や通院、入院に関して不安なこと

退院後の生活に関すること

学校生活に関するさまざまな悩み

家族関係に関する困りごと

医療費や生活費などの経済的なこと

障害福祉サービス(障害者手帳、自立支援医療など)の制度利用に関すること など

相談方法

院内スタッフ(主治医、病棟看護師、児童思春期精神科外来受付等)へ”相談希望”とお伝えいただくか、ソーシャルワーカー宛てに電話でお問合せください。相談は電話または対面で行います。対面の場合は予約が必要です。※個人情報の取り扱いについては十分留意し、秘密は厳守いたします。

相談受付時間:平日/9:30~16:00

連絡先:045-711-2351(代)

児童思春期精神科ソーシャルワーク室 宛

こどものこころのケアネットワーク事業

2018年度から神奈川県立こども医療センターのオリジナル事業として、児童思春期精神科と臨床心理科が主体となり、「こどものこころのケアネットワーク事業」を運営しています。事業の一環として、毎年、子どもに関わる専門職を対象として児童思春期精神科セミナーを実施しています。

児童思春期精神科セミナー2024年度

2024年度「こどもの『性』と『生』と『こころ』」

~思春期のこどもたちに伝えたいこと~

- 小児科医に聞く! こどもの身体の変化や性

- 産婦人科医に聞く! 女子の身体

- 泌尿器科医に聞く! 男子の身体

- こどもの総合診療医に聞く! 性の悩み、家庭の悩み

- 児童精神科医に聞く! 思春期のこころ

児童思春期精神科セミナー2023年度

「子どもの摂食障害への対応」

~やせたい・食べるのがこわい子どもの心にせまる~

- 当科における摂食障害診療の現状

- 摂食障害の外来治療

- 食べられないという子どもに出会ったとき

- 心理治療の考え方

- 病気との向き合い方を子どもとともに考える

- 家族は子どもにどう接したらよいか

- 摂食障害の後ろにある心の問題をみること~架空事例を通して考える~

2022年度以前のセミナーについては

「こどものこころのケアネットワーク事業」参照

こどものこころのケアネットワーク事業当科外来の現状について

当科を受診される予定のお子様・保護者の皆様へ

新規にご紹介をいただく患者様の増加により、紹介状をいただいてから初診までの待機期間が徐々に延び、お子様の症状にもよりますが、数か月から1年以上の待機をしていただいております。早期の受診が特に必要と考えられるお子様の診察を迅速に行えるように診療体制の工夫などを行っていますが、全てのお子様に早期に対応することは困難な状況が続いています。皆様にはたいへんご迷惑をおかけしており申し訳ありません。初診までの期間が長いことから、初診日の約2~4週間前に、地域医療連携室担当者より受診確認のお電話をさせていただいております。

尚、再診の予約もとりづらい状況となっております。状態が安定した場合には、地域の医療機関への移行をお願いしております。ご理解ご協力をいただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

児童思春期精神科部長 庄 紀子

外来診療担当表

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 午前 |

(併診) (新患) (再診) |

(新患) (併診) |

(新患) (併診) |

(新患) (再診) |

(新患) (再診) |

| 午後 |

(再診) 尾野 美奈子 |

(再診) 栗原太郎 |

(再診) 浅川嵩識 吉井 亜希子 |

(再診) 押淵 英弘(第2) |

(再診) 浅川嵩識 (第2・4) |

ここ数年、新規紹介患者様の増加により、児童思春期精神科の初診までの待機期間が長期化していることにつきましては、患者様をはじめ医療機関の皆様にもたいへんご迷惑をおかけしております。

当科では原則として全ての紹介患者様を診察させていただいておりますが、初診枠の拡大には限界があり、待期期間が長期化しております。2021年度より、早期の受診が特に特に必要と考えられる患者様への対応を円滑に行うために、症状などに応じた受診枠を設定しております。診療情報提供書に、精神症状、身体的状況、心理社会的状況などについて具体的にご記載いただけますと幸いです。

初診患者様の増加につれ、継続通院患者様も増加しており、再診予約もとりづらくなっております。ご紹介依頼先に関しましては、以下の医療機関情報も参考にしていただけると幸いです。

インターネット上でご参照いただき、「子どもの心の診療機関マップ」で神奈川県地域を選択していただくことで医療機関検索を行うことが可能です。

児童思春期精神科部長 庄 紀子

研修医募集情報

当科では、毎年1名の専門研修医を募集しております。児童思春期精神科を専門的に学びたいという熱意をお持ちの医師からのご応募をお待ちしております。なお、精神科専門医または小児科専門医を取得済み、あるいは取得予定の方は、「子どものこころ専門医」研修も行っていただけます。

若手医師からはしばしば「児童精神科医を目指すうえで小児科の経験が必要か」「精神科の経験がないまま児童精神科研修を始めてもよいか」といったご質問をいただきます。特定の経験が必須ということはございません。これまで当科で研修した専門研修医のうち、およそ半数は小児科の経験を有しておりましたが、その経歴は多様でした。

詳細を下記にまとめましたので、ご関心のある方はぜひご覧ください。

中村智朗, 庄紀子 「児童精神科医になるために最適な研修とは」

こども医療センター医学誌. 第53巻第2号, p85-87, 2024

また、当センターが連携施設になっている医療機関で研修中の医師は当科での短期研修が可能です。ご希望に応じた研修プログラムを検討いたしますので、希望される方は各病院の指導担当者を通じてご連絡下さい。

〇初期研修医

横須賀共済病院、湘南鎌倉総合病院、神奈川県立足柄上病院

〇小児科専攻医

横浜市立市民病院

〇精神科専攻医

神奈川県立精神医療センター、青山会福井記念病院、東京女子医科大学病院、東邦大学医療センター大森病院

お知らせ

子どもの摂食障害について、下記番組でお話をしました。

ラジオNIKKEI 小児科UP-to-DATE(医療従事者向けの番組)

https://www.radionikkei.jp/uptodate/

2025年5月20日「COVID-19流行と摂食障害」

オンデマンド(静止画付き音声配信)

https://www.radionikkei.jp/podcast/uptodate/uptodate-250520.html

PDF

https://www.radionikkei.jp/uptodate/docs/uptodate-250520.pdf

「思春期心身症外来」の廃止について

当センターでは、高校生年齢(15-18歳)で気分不快、立ちくらみ、痛み、その他自律神経症状など、身体の症状が認められ、その背景に心理的・精神的疾患の関与が疑われる患者さんのための「思春期心身症外来」を開設(平成30年2月)し、初回の診療は、当センターで県立精神医療センターの思春期外来の医師が行い、2回目以降の診療は精神医療センターの外来を受診していただいてきました。

しかし、患者さんが2か所で受診する必要があるなど、負担があることから、2023年3月末をもって「思春期心身症外来」を廃止致しました。

今後は、精神医療センターの「思春期外来」を受診していただきますようお願いします。

また、地域の医療機関等を受診していただくこともできます。

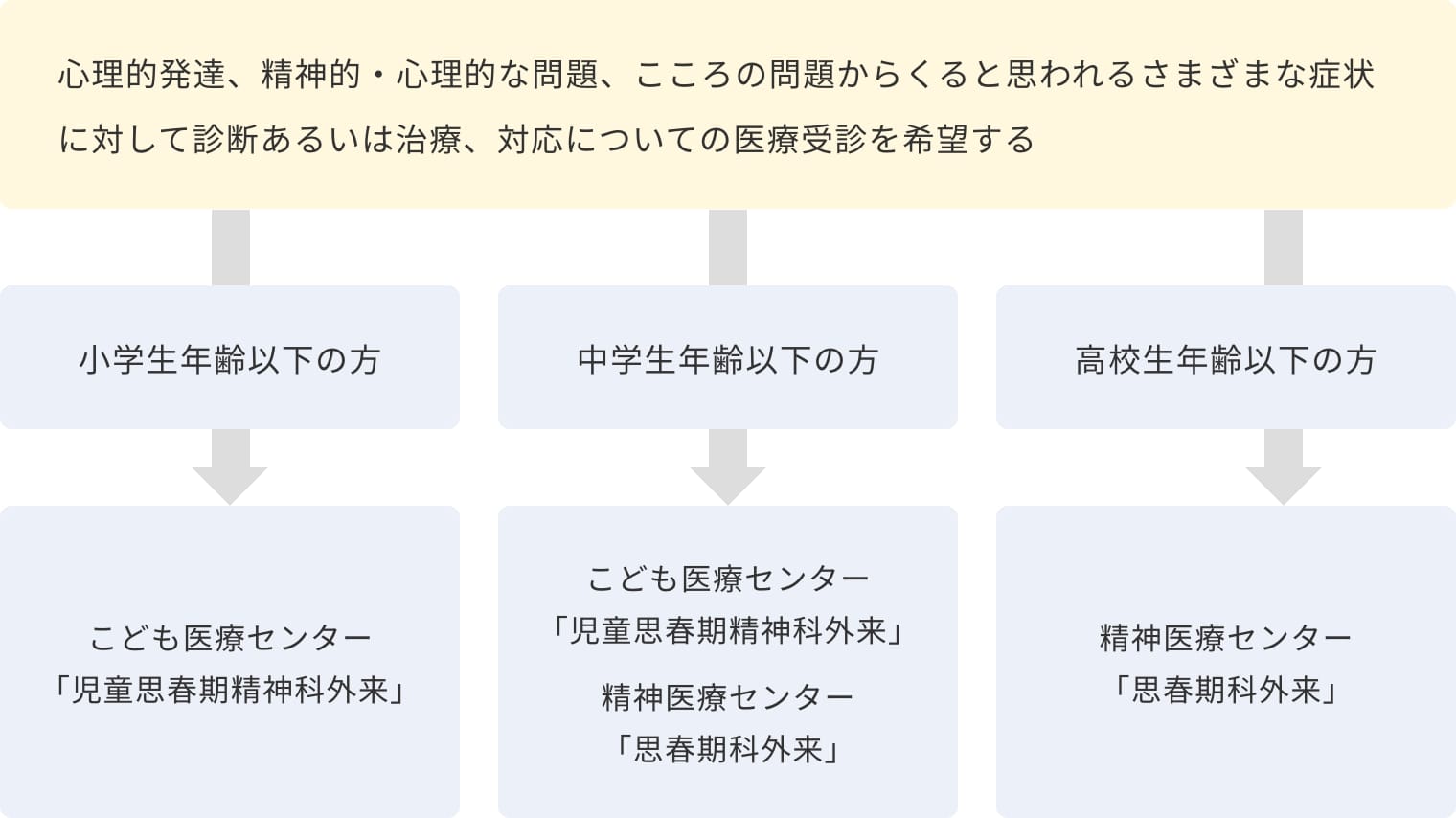

神奈川県立病院機構で行っている児童思春期の心の診療の概要について

こども医療センターと精神医療センター、どちらを受診すればいいのでしょうか?